„Ein Ort, an dem Namen und Schicksale sichtbar werden“ – Gedenkstelen in Lauf an der Pegnitz, Dr. Maria Parkhomenko stellte Recherchedaten zur Verfügung

Lauf erinnert an Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter: Erste offizielle Gedenkfeier und neue Stelen auf dem städtischen Friedhof

Am Sonntag, den 23. November 2025, fand auf dem städtischen Friedhof in Lauf erstmals eine offizielle Gedenkfeier für Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene sowie für die Kinder zwangsverschleppter Frauen statt, die in den Jahren des Zweiten Weltkriegs im Gemeindegebiet ums Leben gekommen sind. Die Stadt hat dabei zwei Gedenkstelen eingeweiht. Bürgermeister Thomas Lang kündigte ab, künftig jährlich am Totensonntag eine Gedenkfeier für die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter abzuhalten.

„Ein Ort, an dem Namen und Schicksale sichtbar werden“

Nach den Worten von Thomas Lang hat die Stadt einen „Ort geschaffen, an dem ihre Namen und Geschichten sichtbar werden“. Zuvor erinnerte lediglich eine knappe Inschrift an den Standort eines Massengrabs. Im Jahr 2024 wurde zunächst der Plan gefasst, den Grabstein zu erneuern; 2025 wurde der Gedenkbereich schließlich vollständig neu konzipiert.

Die neuen Stelen informieren über das Zwangsarbeiterlager „Waldlust“, das sich auf dem Gelände der heutigen Bertleinschule befand und die Betriebe ABL, Döbrich & Heckel, Moschkau & Glimpel (Emuge), Krug, Sembach, Stettner, Terhaerst sowie ein separates Lager der Firma Steatit Magnesia AG (Ceramtec) mit Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern versorgte.

Fortlaufende Forschung zur Zwangsarbeit in Lauf

Nach den Forschungen des Stadtarchivs Lauf, die im Rahmen des Projekts „Brennpunkte des Nationalsozialismus“ durchgeführt und von der Stiftung Sumberg sowie der Kulturstiftung der Sparkasse Nürnberg gefördert wurden, arbeiteten allein im Jahr 1944 in der Stadt und im Landkreis Lauf nahezu 4.000 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter.Die meisten von ihnen stammten aus osteuropäischen Ländern, vor allem aus Polen und der Sowjetunion. Sie arbeiteten unter schweren Bedingungen, lebten in Baracken und zum Teil in improvisierten Kellerunterkünften und mussten bei Übertretungen der strikten Lagerordnungen mit harten Strafen rechnen.

Frühere Untersuchungen ergaben, dass auf dem städtischen Friedhof zwischen 1942 und 1947 mehr als 70 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und Kinder beigesetzt wurden, die in den Lagern oder in den Laufer Betrieben verstorben sind.

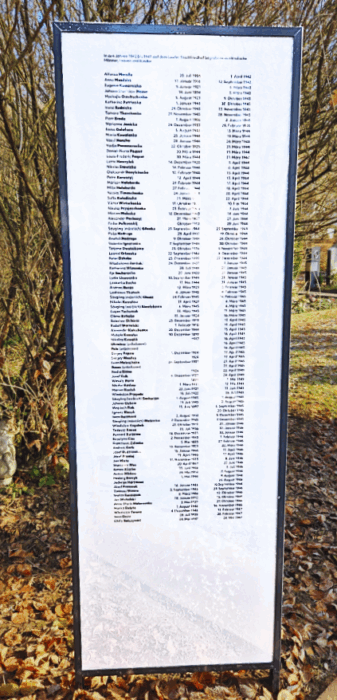

Der Historiker Christoph Maier konnte gemeinsam mit dem Stadtarchiv die Liste mit 41 ursprünglich bekannten Namen erweitern und neue biografische Daten zu Menschen zusammentragen, deren Lebenswege nur bruchstückhaft überliefert sind. Auf einer der Stelen sind mittlerweile rund 100 Namen verzeichnet – mit Geburts- und Sterbedaten, soweit diese bekannt sind.

Die Recherchen von Maria Parchomenko sowie ihre Beteiligung an der Konzeption der Stelen ermöglichten es, die Herkunft zahlreicher verstorbener Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter sowie ihrer Kinder genauer zu bestimmen: Viele von ihnen waren aus der Ukraine deportiert worden.

Kinder der Zwangsarbeiterinnen – grausame Behandlung und Tragödie

Unter den Verstorbenen sind mehr als dreißig Kinder, von denen die meisten Neugeborene waren. Ihr Leben endete häufig in den ersten Tagen oder Wochen nach der Geburt: Die Kinder der Zwangsarbeiterinnen kamen vielfach geschwächt zur Welt, viele wurden gewaltsam von ihren Müttern getrennt und litten unter Hunger, Kälte und verweigerter medizinischer Versorgung. Dies führte zu einer extrem hohen Sterblichkeitsrate.

Die Begleittexte der neuen Stelen verweisen auf Quellen, aus denen hervorgeht, dass die NS-Behörden Schwangerschaften von Zwangsarbeiterinnen als „Störung des Betriebsablaufs“ einstuften und Neugeborene als „rassisch unerwünscht“ betrachteten.

Landrat Armin Kroder sagte in seiner Ansprache an die Anwesenden: „Schauen Sie auf die Geburts- und Sterbedaten dieser Kinder – einem wird davon schlecht.“ Er betonte, dass die heute lebenden Generationen zwar keine persönliche Schuld tragen, aber eine Verantwortung dafür, dass sich derartige Verbrechen nicht wiederholen.