Die (Un)sichtbaren. „Ostarbeiter“ und die Landschaft des Gedenkens in Deutschland

Datum: 19.-20. März 2026

Ort: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

Organisatoren: Dr. Maria Parkhomenko, Prof. Dr. Katja Makhotina, PD Dr. Moritz Florin

Veranstaltungsort: Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte mit dem Schwerpunkt der Geschichte Osteuropas, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen–Nürnberg (FAU)

Einleitung

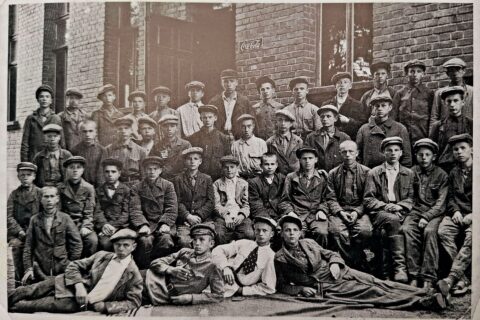

Während des Zweiten Weltkriegs wurden über 13 Millionen zivile Zwangsarbeiter:innen, Häftlinge und Kriegsgefangene vom Deutschen Reich zur Arbeit gezwungen. Sie kamen in nahezu allen Bereichen zum Einsatz: in der Landwirtschaft, in der Rüstungsindustrie, in der Produktion, in Stadtwerken und in privaten Haushalten. Zwangsarbeit war Teil des Alltags im „Dritten Reich“ – sichtbar und hörbar in den Städten, an den Orten der Unterbringung und in der Arbeitswelt.

Besonders die aus Osteuropa verschleppten Menschen – vor allem aus Polen und der Sowjetunion – waren extremen Lebens- und Arbeitsbedingungen ausgesetzt. Innerhalb der NS‑Rassenhierarchie standen sie am unteren Ende und wurden durch Abzeichen, Vorschriften und Diskriminierung auch im sozialen Umfeld stigmatisiert. Viele wurden Opfer willkürlicher Gewalt und wegen (vermeintlicher) Delikte oder aufgrund von Beziehungen zu Deutschen von der Gestapo inhaftiert und hingerichtet.

Nach 1945 erhielten die Überlebenden lange weder Entschädigung noch gesellschaftliche Anerkennung. Der materielle und soziale Profit der deutschen Mehrheitsgesellschaft aus der Zwangsarbeit, insbesondere der osteuropäischen Opfer, gehört bis heute zu den unbequemen Kapiteln kollektiver Verantwortung für die NS‑Verbrechen. Erst im Jahr 2000 beschloss der Deutsche Bundestag mit dem Gesetz zur Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ) individuelle Zahlungen an ehemalige Zwangsarbeiter:innen.

In der Geschichtswissenschaft ist das Thema inzwischen verankert: Bereits in den 1980er‑Jahren entstanden grundlegende Überblickswerke. Ein Meilenstein war die Publikation „Das Zeichen bleibt…“ der Gesellschaft Memorial (2019). Auch das Dokumentationszentrum NS‑Zwangsarbeit in Berlin und weitere Institutionen leisten wichtige Beiträge. Dennoch hat die lokale Aufarbeitung vielerorts erst begonnen. So gibt es in deutschen Städten rund 3 500 Gräberfelder für über eine halbe Million Menschen (darunter viele Kinder) aus der Sowjetunion – meist ohne Wissen über ihre individuellen Schicksale. Fehlerhafte Akten und mangelnde Dokumentation erschweren die Rekonstruktion. Lokale Geschichts‑ und Bürgerinitiativen spielen eine entscheidende Rolle dabei, diese Leerstellen sichtbar zu machen.

Ein besonderer geschlechtsspezifischer Aspekt betrifft die nach Deutschland verschleppten Menschen aus dem östlichen Europa: Die Mehrheit waren Frauen. Anhand ihrer Schicksale – insbesondere von Schwangeren und Neugeborenen – lässt sich der rassistische und menschenverachtende Umgang nationalsozialistischer Behörden, Kliniken und Universitäten aufzeigen.

Die Frage nach der (Mit‑)Täterschaft betrifft nicht nur Politik und Behörden, sondern die deutsche Gesellschaft insgesamt. Kaum ein landwirtschaftlicher oder gewerblicher Betrieb kam ohne den Einsatz von Zwangsarbeiter:innen oder Kriegsgefangenen aus. Die kritische Auseinandersetzung mit der Unternehmensgeschichte während der NS‑Zeit steht vielerorts noch am Anfang.

Ziel der Tagung

Die Tagung findet im Rahmen des Forschungsprojekts „NS-Zwangsarbeiter:innen aus der Ukraine in Franken. Regionale Geschichte und Erinnerungskultur“ (https://www.osteuropa.phil.fau.de/forschung/ns-zwangsarbeiterinnen/) am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte mit dem Schwerpunkt der Geschichte Osteuropas an der FAU statt.

Ziel der Tagung ist es, Geschichtsinitiativen, Historiker:innen, Archivar:innen sowie Vertreter:innen von Gedenkstätten zusammenzubringen, die sich der Aufarbeitung der NS‑Zwangsarbeit widmen. Von besonderem Interesse sind Initiativen, die Verbindungen nach Osteuropa – insbesondere in die Ukraine, nach Polen, Belarus und Russland – herstellen. Wir möchten lokale Erinnerungsakteur:innen und Wissenschaft enger vernetzen, um Forschung, Praxis und Vermittlung zueinander in Beziehung zu setzen.

Themenfelder

- Recherche und Dokumentation: Möglichkeiten und Praktiken zur Rekonstruktion von Namen und Biografien; Arbeit mit Datenbanken

- Geschlechtsspezifische Dimensionen: Frauenschicksale; Umgang mit Schwangerschaft und Geburt in den Narrativen der Deportierten

- Möglichkeiten und Grenzen des Widerstands: Formen des Widerstands; Kollektive des Widerstands

- Nach der Befreiung: Alltag in den letzten Kriegswochen, in DP‑Lagern und unter der Kontrolle sowjetischer Geheimdienste

- Biografische Brüche: Zensur und Anonymisierung der eigenen Lebensgeschichten nach der Rückkehr in die Sowjetunion; Biografien der in Deutschland gebliebenen DPs

- Erinnerungskulturen: Narrative Strategien, „Ich“‑ vs. „Wir“‑Form, Sprache und Logiken des Erzählens; methodologische Fragen der Oral History seit den 2000er‑Jahren; Spezifika in der Ukraine, Belarus und Russland

- Bürgerschaftliche Initiativen: Potenziale lokaler und regionaler Geschichtsarbeit zur Schließung von Wissenslücken

- Internationale Zusammenarbeit: Bedeutung der Kooperation mit Forschenden und Institutionen aus Osteuropa für Forschung und Vermittlung

- Aktualität: Auswirkungen des gegenwärtigen Krieges Russlands gegen die Ukraine auf Forschungsperspektiven und Erinnerungskulturen zur NS‑Zwangsarbeit

Call for Papers / Einreichung

Bitte senden Sie bis zum 15. November 2025 einen Abstract (max. 300 Wörter) sowie kurze Angaben zu Ihrer Person und Ihrem Werdegang an maria.parkhomenko@fau.de. Für eine begrenzte Zahl an Teilnehmer:innen können Reise- und Übernachtungskosten erstattet werden. Bitte beim Bedarf gleich im Anschreiben angeben. Die Konferenzsprache ist Deutsch; Vorträge können auch auf Englisch gehalten werden.